住宅の断熱性能を示す『断熱等級』は、快適な住まいづくりを左右する重要な指標です。なかでも『断熱等級4』は、長年にわたって標準的な基準として多くの住宅に採用されてきました。

しかし、最近では断熱等級の基準が見直され、等級5〜7といったより高性能な住宅基準が登場しています。本記事では、断熱等級4の基準や性能、最新等級との違い、建築時の注意点、さらに断熱性能を高めるメリットや成功のポイントまで詳しく解説します。これから家を建てる方や断熱性能にこだわりたい方は、ぜひ参考にしてください。

なお以下では、千歳・恵庭・苫小牧エリアのおすすめの注文住宅会社を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

そもそも断熱等級とは?

断熱等級とは、住宅の『断熱性能の高さ』を表す国の基準であり、どれだけ室内の温度を外気の影響から守れるかを数値化したものです。正式には『住宅の断熱等性能等級』と呼ばれ、建築基準法に基づく『住宅性能表示制度』によって定められています。

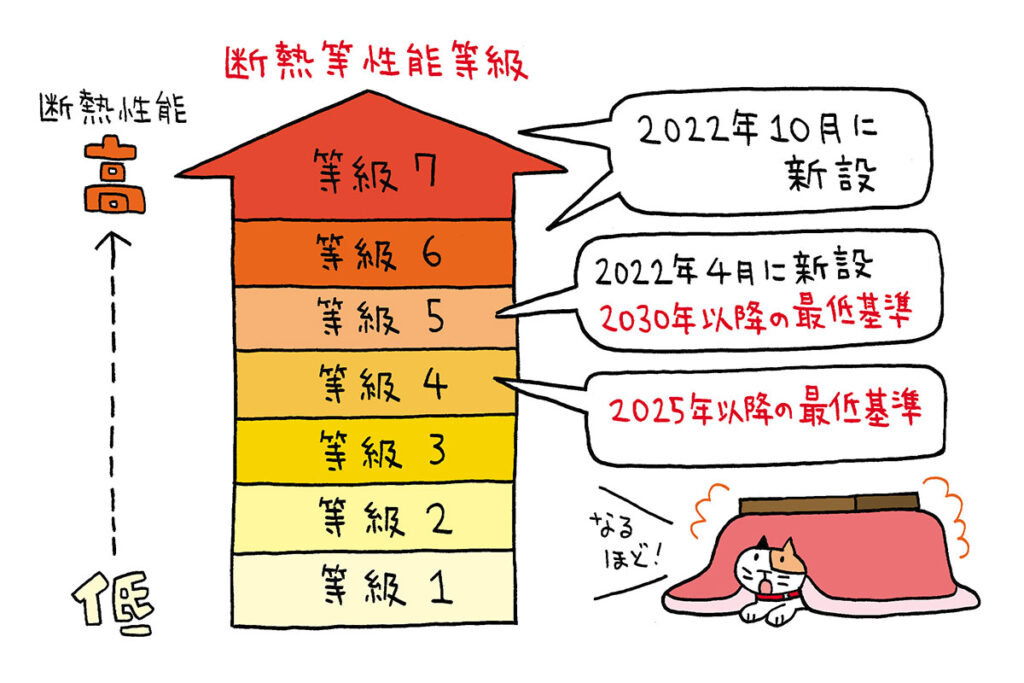

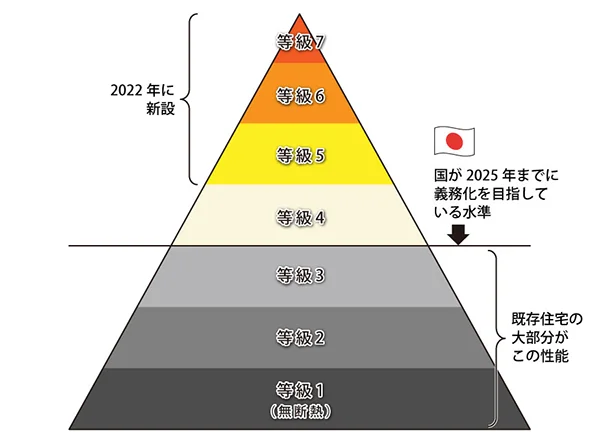

等級が高いほど、冷暖房の効率が良くなり、快適性が向上するだけでなく、省エネルギー性にも優れるのが特徴です。従来は等級1〜4までの4段階でしたが、現在は見直しが進み、等級5〜7といった新しい基準も導入されています。住宅の性能を客観的に評価できる指標として、注文住宅やリノベーションの際には重要なチェックポイントのひとつです。

断熱等級4とは?性能や基準を解説

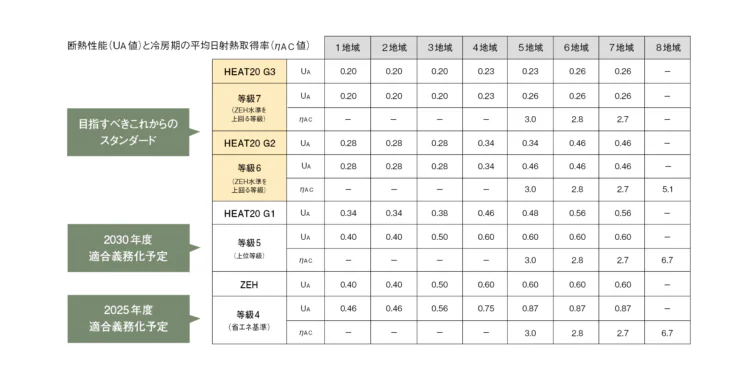

断熱等級4は、2000年に国が定めた『次世代省エネルギー基準』に対応する断熱性能の指標です。長らく国内住宅の標準的な断熱等級とされ、多くの新築住宅に採用されてきました。地域ごとに異なる外気温に対応するため、気候区分に応じたUA値(外皮平均熱貫流率)の基準が設けられており、たとえば北海道などの寒冷地ではより厳しい基準が求められます。

等級4を満たす住宅は、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保ちやすく、光熱費の削減にもつながります。ただし、2022年以降は等級5以上が新たに導入され、現在では『等級4=最低基準』とされる傾向もあるため、建築時には最新の等級との違いを理解することが大切です。

等級1〜等級7の違いは?

断熱等級は、住宅の断熱性能を7段階で示す国の基準です。もともとは等級4まででしたが、省エネや快適性への関心の高まりを受けて、2022年に等級5〜7が新たに導入されました。数字が大きくなるほど、外気温の影響を受けにくく、冷暖房効率が高い家であることを意味します。

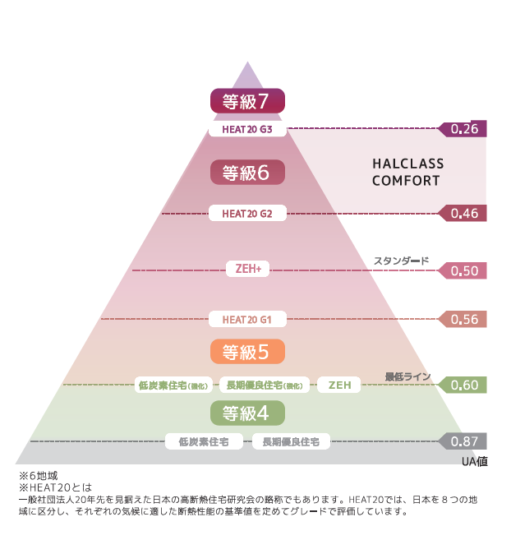

断熱等級のグレードを視覚的に理解するために、以下の断熱等級ピラミッドをご覧ください。

ピラミッドの上に行くほど性能が高くなり、等級7は最高基準となっています。等級4は長年標準とされてきましたが、現在はこれが『最低基準』として扱われることもあるため注意が必要です。

断熱等級の違い(等級1〜7の比較表)

| 等級 | 主な特徴 | 対応する省エネ基準 | 対応するUA値(例:6地域) |

|---|---|---|---|

| 1 | 基本的な断熱対策がされていない | 旧基準(省エネ義務なし) | 明確な基準なし |

| 2 | 最低限の断熱がされている住宅 | 旧省エネ基準(1980年頃) | 約0.87 |

| 3 | ある程度の断熱性を備えた住宅 | 旧省エネ基準(1992年頃) | 約0.70 |

| 4 | 長らく標準とされてきた断熱性能 | 次世代省エネ基準(2000年) | 約0.87(地域区分で異なる) |

| 5 | 等級4より高性能な基準 | 断熱性能の強化(2022年〜) | 約0.60 |

| 6 | ゼロエネルギー住宅(ZEH)レベル | ZEH断熱基準(推奨) | 約0.46 |

| 7 | 現行で最高水準の断熱性能 | ハイグレード断熱(参考基準) | 約0.26 |

このように、断熱等級が1段階上がるごとに、快適性や省エネ効果が高まる一方で、建築コストも変動します。自分の暮らし方や地域の気候条件に合った等級を選ぶことが、後悔しない家づくりの第一歩です。

等級4で満足できるケースもありますが、長期的なランニングコストや補助制度の対象を考えると、等級5以上の検討も視野に入れておくと良いでしょう。

断熱等級は5段階に改定済み。最新の等級との違いは?

2022年に断熱等級の基準が見直され、従来の等級1〜4に加えて、新たに等級5・6・7が追加されました。これにより断熱等級は実質5段階へと再編され、より高性能な住宅を選びやすくなっています。等級5は等級4より高い断熱性を持ち、等級6・7はZEHレベルに相当する性能です。

特に等級6以上では、省エネ性だけでなく、室内の温度差の少なさや結露防止にも優れています。今後の省エネ基準の主流となる可能性が高いため、最新等級との違いを把握しておくことが大切です。

等級4は最低基準に?見直すべき最新基準との関係

かつて『次世代省エネ基準』とされていた断熱等級4は、長年日本の住宅における標準的な断熱性能とされてきました。しかし2022年以降、等級5〜7の導入により、等級4は『最低基準』という位置づけに変化しつつあります。

特に、国の住宅支援制度や補助金なども、等級5以上を対象とする例が増えてきており、今後の住宅づくりでは等級4のままでは不利になるケースもあります。快適性や資産価値、省エネ性能を重視するのであれば、等級4を基準に据えるのではなく、最新の等級を視野に入れた住宅計画を検討することが重要です。

断熱等級4の住宅を建てるメリット

断熱等級4は、長年日本の住宅における断熱性能の基準として採用されてきました。現在では等級5以上の高性能住宅も登場していますが、それでも等級4には一定の魅力があります。

ここでは、断熱等級4の住宅を建てることで得られる主なメリットを紹介します。

これらの点について、以下で詳しく解説します。

コストと性能のバランスが取れている

断熱等級4の住宅は、過度な高性能を追求せずとも快適性を確保できる点で、コストと性能のバランスが取れた住宅仕様といえます。等級5以上の高断熱仕様と比べて建築費用が抑えられるケースが多く、初期費用を抑えたい方にとっては現実的な選択肢です。

また、最低限の断熱基準は満たしているため、地域によっては十分な断熱性能を発揮できることもあります。とくに寒冷地以外のエリアでは、等級4でも過不足のない快適な住環境を実現することが可能です。無理なく省エネ性を取り入れたいという方にとって、等級4はコストパフォーマンスに優れた選択肢といえるでしょう。

広く普及しており、施工実績が豊富

断熱等級4は2000年に導入されて以降、日本全国で広く採用されてきた基準であり、施工実績が非常に豊富です。したがって、設計から施工、資材選定に至るまで多くの工務店やハウスメーカーが対応に慣れており、スムーズな家づくりが実現しやすいというメリットがあります。

また、過去の事例が多く蓄積されていることで、地域の気候や条件に合わせた施工ノウハウも整っています。新築時のトラブルを防ぎやすく、安心して任せられる点は大きな魅力です。

専門的な知識がなくても、標準的な断熱住宅として信頼できる水準にあるため、初めて家を建てる方にも適した選択肢といえるでしょう。

断熱等級4の住宅を建てる際の注意点

断熱等級4の住宅には多くの利点がありますが、現在ではより高性能な等級5〜7も登場しており、等級4が『標準』から『最低基準』へと認識が変化しつつあります。建築前には、等級4の住宅が将来的に抱えるリスクについても把握しておくことが重要です。

ここからは、断熱等級4の住宅を建てる際の注意点について解説します。

それぞれの注意点について、以下で詳しく見ていきましょう。

将来的に断熱性能が不足する可能性がある

断熱等級4は、2000年時点での省エネ基準に基づいた仕様ですが、住宅の省エネ性能に対する社会的ニーズは年々高まっています。特に等級5〜7のような高断熱仕様が普及し始めている現在では、等級4では断熱性能が不十分とされる可能性があります。

たとえば、光熱費の面で割高になるほか、冬場に室温が下がりやすい、結露が発生しやすいといった問題も将来的に懸念されてしまうので注意が必要です。将来リフォームを行う必要が出ることを見越して、現在の選択が長期的に適しているかどうかを慎重に検討することが大切です。

住宅の資産価値が下がりやすい

近年の住宅市場では、省エネ性能や断熱性能の高さが住宅の評価基準の一つになっています。したがって、等級5以上の高断熱住宅に比べて、等級4の住宅は資産価値が下がりやすい傾向にあります。

特に、中古住宅として売却を検討する場合には、購入希望者が断熱性能を重視する傾向が強まっており、評価額や売却スピードに影響を及ぼすことがあります。将来的な資産価値やリセールバリューを重視するのであれば、等級4にとどまらず、上位等級を検討することが望ましいでしょう。

助成金や補助制度の対象外になる場合がある

国や自治体が実施する住宅支援制度や補助金の多くは、省エネ性能の高い住宅を対象としています。したがって、断熱等級4の住宅では、制度の対象外となるケースが増えています。

たとえば、『こどもエコすまい支援事業』や『ZEH補助金』などでは、等級5以上が基準になっていることがあり、等級4では申請が通らない可能性があります。せっかく建築コストを抑えたとしても、補助金が活用できないことで結果的に総費用が増える可能性もあるため、制度の要件と等級の関係性は事前に必ず確認しておきましょう。

将来を見据えるなら断熱等級5以上がおすすめ!

将来の快適な暮らしや省エネ性能を重視するなら、断熱等級5以上の住宅を選ぶことがおすすめです。等級5は2022年に新たに導入された基準で、等級4に比べてさらに優れた断熱性を備えています。光熱費の削減や室内環境の安定に加え、今後の住宅支援制度や補助金の対象になる可能性も高まります。

また、中古住宅として売却する際の資産価値維持にも有利です。住宅性能が重視される時代において、断熱等級5以上は将来にわたって安心できる選択肢といえるでしょう。

断熱性能を高めることで得られる住宅の価値は?

断熱性能は、住宅の快適性や経済性を左右する重要な指標です。高断熱住宅は冷暖房効率が良く、住まいの価値を中長期的に高める効果があります。

ここでは、断熱性能を高めることで得られる具体的な住宅の価値について解説します。

以下でそれぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

光熱費を抑えられる省エネ性能

断熱性能を高めることで、室内の温度変化が少なくなり、冷暖房の使用頻度や稼働時間を抑えることができます。これにより、光熱費を大幅に節約できるというメリットがあります。たとえば、UA値が低い住宅ほど外気の影響を受けにくく、エアコンや暖房機器の消費エネルギーを削減することが可能です。

国土交通省の試算では、等級4から等級5へ断熱性を高めることで、年間数万円規模のエネルギーコスト削減につながることも報告されています。断熱は初期投資ではあるものの、長期的にはランニングコストの抑制効果が高いため、光熱費に不安がある家庭ほど高断熱仕様の住宅を検討する価値があるでしょう。

建物の資産価値が上がる

住宅市場では、省エネ性能や断熱性能が評価される時代になっています。高断熱住宅はエネルギー効率が高く、環境負荷が少ないことから、将来的な資産価値が維持されやすい傾向にあります。特に中古住宅市場では、断熱性能が高い物件のほうがリフォームコストを抑えられるとして、購入希望者からの関心が集まりやすくなっています。

また、断熱等級の記載は不動産評価時にも影響を与えるため、売却を見据えた住宅選びでも断熱性は重要な判断材料です。性能に見合った資産評価が得られることから、断熱性能の強化は『暮らしの質』と『資産形成』の両面でメリットがあるといえるでしょう。

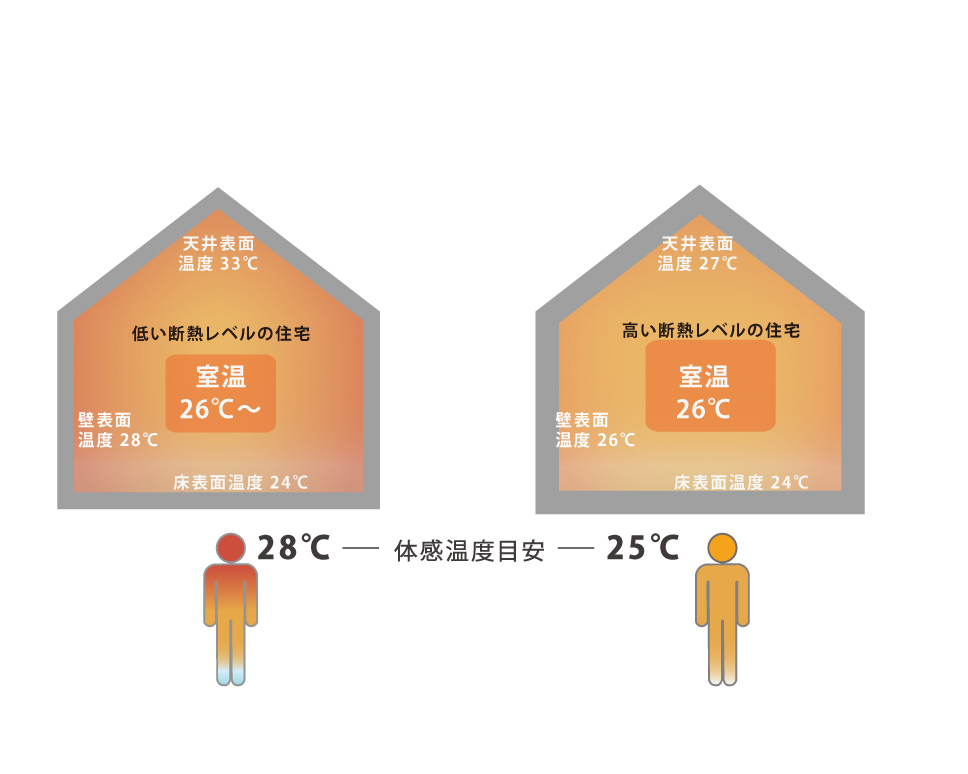

室内の快適性が向上し、健康面にも好影響がある

高断熱の住宅は外気温の影響を受けにくく、年間を通して快適な室温を維持しやすい環境を実現することが可能です。特に冬季において、室内の寒暖差が小さいことはヒートショックのリスクを抑える効果があり、健康的な住環境づくりに直結します。

また、断熱性の高い住宅では結露の発生も抑制され、カビやダニの発生リスクも減少。呼吸器疾患やアレルギーの予防にもつながる点が注目されています。高齢者や子育て世帯にとっては、こうした健康面の安心材料は非常に大きな価値となるでしょう。断熱性能は、単なる省エネ指標ではなく『住む人の健康を守る性能』としても重要視されています。

断熱等級の家づくりを成功させる3つのポイント

断熱性能を重視した家づくりを成功させるには、等級そのものを理解するだけでなく、設計段階での工夫や会社選びも欠かせません。ここでは、失敗しないための具体的なポイントを3つに分けて紹介します。

それぞれのポイントをしっかり押さえておくことで、快適で高性能な住宅づくりが実現できます。以下で詳しく解説します。

断熱材の種類と性能を事前に比較検討する

断熱材にはグラスウール、ロックウール、発泡ウレタン、セルロースファイバーなど多くの種類があり、それぞれ断熱性・耐久性・施工性・コストに違いがあります。

たとえば、グラスウールは安価で施工実績も多い一方、施工ミスによる性能低下に注意が必要です。対して、発泡系の断熱材は隙間なく充填できるメリットがありますが、価格はやや高めです。断熱性能を高めるには、単に厚みを増せばよいわけではなく、素材ごとの熱伝導率(λ値)や施工方法も加味したうえで総合的に判断することが重要です。

カタログ値だけでなく、地域の施工実績や専門家のアドバイスも参考にしながら選びましょう。

気候条件や住まい方に合った等級を選ぶ

断熱等級は高ければ高いほど良いとは限りません。たとえば、冬の寒さが厳しい地域では等級6〜7の高断熱仕様が推奨されますが、温暖な地域では等級4〜5でも十分な快適性を得られる場合があります。

また、日中は不在が多い、夜間のみ在宅など住まい方によっても断熱レベルの適性は変わります。等級だけでなく、日射取得、通風設計、冷暖房の計画といった要素を踏まえて検討することが重要です。

地域性やライフスタイルに合わせたバランスの取れた等級選びをすることで、過剰なコストをかけずに快適な住まいが実現できます。

断熱等級の実績が豊富な注文住宅の不動産会社を選ぶ

断熱等級に対応した住宅づくりには、正確な設計と確実な施工が欠かせません。とくに高等級(等級5〜7)の仕様では、断熱材の選定だけでなく、気密性・開口部の断熱処理・施工精度など多くの要素が品質に影響します。したがって、断熱等級に関する知識と実績を持つ不動産会社や工務店を選ぶことが成功のカギとなります。

実績のある会社であれば、地域の気候条件に応じた断熱計画を提案できるだけでなく、補助金や長期優良住宅の認定取得など、制度活用もサポートしてくれます。施工事例や断熱性能の開示状況を確認し、信頼できるパートナーを選びましょう。

千歳・恵庭・苫小牧でおすすめの注文住宅会社3選

北海道の千歳・恵庭・苫小牧エリアで注文住宅を建てる際は、地域の気候や土地事情に詳しく、信頼性のある施工実績を持つ会社を選ぶことが重要です。寒冷地特有の断熱性や耐久性など、北海道ならではのニーズに対応できる住宅会社なら、安心して家づくりを任せることができます。

ここでは、エリア内で高評価を得ているおすすめの注文住宅会社を3社ご紹介します。

それぞれの会社がどのような強みを持ち、どのような方におすすめかを以下で詳しく解説します。

コスモ建設株式会社

コスモ建設株式会社は、北海道を拠点に注文住宅の設計・施工を手がける住宅会社です。コスモ建設株式会社の特徴は『高断熱・高気密』にこだわった家づくりで、寒冷地でも快適に暮らせる住宅性能に力を入れています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | コスモ建設株式会社 |

| 本社所在地 | 〒004-0841 札幌市清田区清田1条1-5-1 第6コスモビル |

| 本社電話番号 | 011-802-6715 |

| 公式HP | https://www.cosmokensetsu.co.jp/ |

寒冷地に適した高断熱・高気密の性能はもちろん、住宅の構造・デザイン・耐震性にも配慮しながら、暮らしやすさと省エネ性を両立させた住まいを提案しています。

コスモ建設株式会社では設計・施工・アフターメンテナンスまで一貫して対応しており、自社施工による品質管理にも強みがあります。

また、土地探しから資金計画のサポートまで相談可能な点も魅力のひとつです。千歳・恵庭・苫小牧エリアで地域に根ざした家づくりを検討している方は、信頼と実績を兼ね備えたコスモ建設株式会社に相談してみてはいかがでしょうか。

コスモ建設株式会社について知りたい方は、こちらも併せてご確認ください。

以下の記事では、北海道で40年以上にわたり、お客様一人ひとりの夢を形にしてきたコスモ建設株式会社の注文住宅づくりについて詳しく紹介しています。

株式会社ロゴスホーム

株式会社ロゴスホームは、北海道・東北・北信越エリアを中心に注文住宅を提供している住宅会社です。『お客様の理想をカタチにする』をコンセプトに、自由度の高いデザイン提案と高性能住宅を両立した家づくりを行っています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 株式会社ロゴスホーム |

| 本社所在地 | 〒080-0803 北海道帯広市東3条南13-2-1 |

| 電話番号 | 0155-22-4126 |

| 公式HP | https://www.logoshome.jp/ |

千歳・苫小牧エリアにも住宅展示場や相談窓口を設けており、地域ごとの環境に配慮した家づくりの提案が可能です。

また、資金相談や土地探しのサポート、入居後のアフターサービスまでワンストップで対応。ライフスタイルに合わせたオーダーメイドの家を求めている方にとって、株式会社ロゴスホームは信頼できるパートナーとなるでしょう。初めて家づくりを行う方にも親身なサポートが期待できる会社です。

また、以下の記事ではロゴスホームについて詳しく解説しているので、参考にしてください。

株式会社一条工務店

株式会社一条工務店は、全国展開する大手ハウスメーカーであり、『家は、性能。』というキャッチフレーズの通り、高い住宅性能を強みとする企業です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 株式会社一条工務店 |

| 本社所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場5-10-10 |

| 電話番号 | 053-448-1111 |

| 公式HP | https://www.ichijo.co.jp/ |

北海道のような寒冷地でも室内の温熱環境を快適に保つ設計がされており、断熱性能に優れた構造と全館床暖房など、省エネ性と居住性を両立した家づくりが特徴です。

また、モデルハウスでは実際の仕様や設備を体験できるほか、住宅性能の見える化にも積極的です。千歳・恵庭・苫小牧エリアで長く快適に暮らせる住宅を検討している方にとって、一条工務店は安定した品質と充実した保証制度で安心して選べる会社といえるでしょう。性能重視の住まいを求める方におすすめです。

まとめ

本記事では、断熱等級4の性能や基準、最新等級との違い、建築時の注意点、そして断熱性能を高めることによるメリットや成功のポイントまでを解説しました。かつては標準とされていた断熱等級4ですが、現在ではより高性能な等級5〜7が登場し、新たな基準へと移行が進んでいます。

住宅の快適性や省エネ性、資産価値を長期的に確保するためには、最新の等級や地域の気候条件を踏まえた家づくりが重要です。これから住宅を建てる方やリフォームを検討中の方は、本記事の内容を参考に、将来を見据えた断熱性能の選定を行ってください。